|

いつの日だったか忘れたけど、何気なくテレビを見ていたら屋久島のことを取り上げていました。何でも世界遺産に登録するとかされたとか。それを見ていたら、

早く行かないと、観光客だらけになってしまう!

そう思いつつ、気がつくと飛行機のチケットを手にしていました。屋久島はとっても雨が多い島だそうです。山の天気も崩れやすいそうなので、ちょっと余裕の日程を組んでみましたが、結果、日程としては余ってしまったので、島内の他の場所にも遊びに行ってきました。心残りなのは、潮の関係で平内海中温泉に入れなかったことでしょうか。

今回はその中でも、屋久島でも有名な「縄文杉」を見に行った話をします。

実は縄文杉は、車で見に行けるような所にはありません。片道4時間以上かけて歩いた、森の奥深くにあります(だから発見されたのも比較的最近なんでしょうけどね)。山道の途中で車を停めて、そこからはトロッコの線路を歩きます。

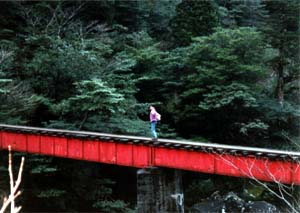

昔は、この森の中にも人が住んでいました。トロッコは木材の運搬だけでなく、彼らの貴重な足でもあったのでしょう。そのトロッコも、今では、一部は使われているものの、ほとんどは廃線となっています。現役で使っているとはいえ、そこはトロッコの線路。極めて歩きにくい、頼りないものでした。弱々しいレールに不規則な枕木。トンネルも人の身長ほどしかない、素堀のものです。所々かかっている橋は、木造のものだったりします。さすがに、大きな川を渡るところは鉄橋でしたけど。でもこの鉄橋、人ひとりが通れるほどの幅です。手すりは当然無いにしても、レールの隙間からは下が見えるんですよ。つまり、足を踏み外すと・・・おーこわっ。

上の写真にある鉄橋の手前までが、トロッコが現役で使われているエリアです。この橋を渡ると今まで以上に歩きにくい道が待っていました。まず初めに目にしたのが、小杉谷という集落の跡です。真ん中に、広い場所がありました。小学校の跡だそうです。入口の門とおぼしき跡も、残っていました。今と違って昔は、小学校が集落の中心的存在だったのでしょうね。これだけ平地が少ない場所にも関わらず、立派な校庭があったようです。

もうひとつ、この地にあったのが「一握の砂(土?)」運動です。大きな囲いの中に土が入っていて、登山者はこれを持って山に入ってください、というものです。なんでも縄文杉付近の土砂流出が激しいため、土を運ぶ必要があったようです。しかも土なら何でもいいという訳でなく、この地のものでないと駄目だそうです。外来の土だと、土内の外来の微生物が入ってしまうからでしょうか。微妙な生態系なんでしょうね。私も土を持っていくことにしました。

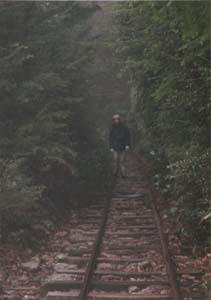

これより先のトロッコ跡は、さらに森の中に進んでいきます。そしてその道自体も、さらに頼りがいが無いもになってきました。霧の中に消えていく線路は、私をどこに連れて行くのだろうという感じです。先を歩く人影も、すぐに霧の中に消えていってしまいました。。。

そして足を進めると、今度はトロッコ道からも離れて、本格的な山道になりました。巨大な木々に囲まれながら歩いていたのですけど、この辺りでは樹齢数百年もの杉は「小杉」でしかないそうです。なんと樹齢1000年を越したものだけが「屋久杉」と呼ばれるそうです。

この木々は、豊かな森を育んでいます。木々の間には、いたる所に水が流れていて、冷たく透き通った清水をくっと飲んだら、ここまで来て大分疲れているはずなのに、元気になりました。私のことを、森は守ってくれたんですね。

もちろん守られるのは私だけではなく、新しい木々もまた古い木に守られています。年老いてすでに力尽きて倒れた屋久杉からは、次の新しい芽が生えてきて、若木が成長します。若木にとって古木は「ゆりかご」と同じ役割なんですね。

しばらく山道を進むと、ウィルソン株という切り株があります。この切り株も同様に、そこから新しい杉が生えていました。とても大きな切り株は、その上の部分がないのに、とても存在感がありました。まだまだ現役だった頃は、さぞかし立派な容姿をしていたのでしょうね。でもこの株が有名なのは、新しい杉が生えている切り株、というだけではなさそうでした。巨大な切り株の中央は、十畳ほどの小さな空間があって、そこには小さな川が流れており、小さな祠が鎮座していました。そこに佇む自分の感覚は、言葉ではどう伝えたらいいのでしょう。例えば、自分か胎児であった時の感覚って、このような感じなんでしょうか。ちょっと不思議な光景でした。

ウィルソン株を過ぎて最後の道を歩くと、やっと縄文杉にたどり着きました。このあたりまで来ると山道は完全に霧の中で、どこを歩いているのか判らなくなってくる程でした。延々と続くかのように思われたそんな道の視界が急に開けたと思った時に、この縄文杉は正面に立っていました。視野に入りきらないほどの巨木で、首を動かすことでやっと全容を見ることが出来ます。もやのかかった縄文杉は、まるで私がここに来るのを待っていたかのように、静かに佇んでいました。このもやがまた、神秘性を醸し出していました。

しばらく時間が経つと、やっと気持ちが落ち着いたのか、歩きだすことが出来ました。一歩一歩、縄文杉に近づいていきます。そしてこの老木にたどり着いた瞬間、思わずその太い幹に頬をぴったりとつけてしまいました。耳をあてると、何か音が聞こえてきそうな錯覚です。なんとも言えない、幸せな気分になりました。数千年生きていると言われている縄文杉を前に、自分とは違うスケールで動いている、悠久の時の流れを、少しは感じることが出来たのでしょうか。

この地で私が出来ることは、持ってきた土を置いてくることだけでした。縄文杉の根元に、そっと土をおきました。せめてもの感謝のしるしです。

しばらくこのままでいたい気分でしたが、長居はできません。日没までに、今来た道を引き返さなければならないのです。後ろ髪を引かれる思いで、この場を立ち去りました。またいつか、この地に立つという決意を胸に。未だに実現していませんが。。。

・・・・・

現在は、このルートには仮設トイレや休憩所が整備されているそうです。また、トロッコ跡から離れた山道も、階段などが整備されたそうです。私の時よりも行きやすくなったようですが、保護のため縄文杉の真下に行くことは出来なくて、手前に新設された展望台から眺めることになったようです。残念だけど、仕方ないことですよね。

|